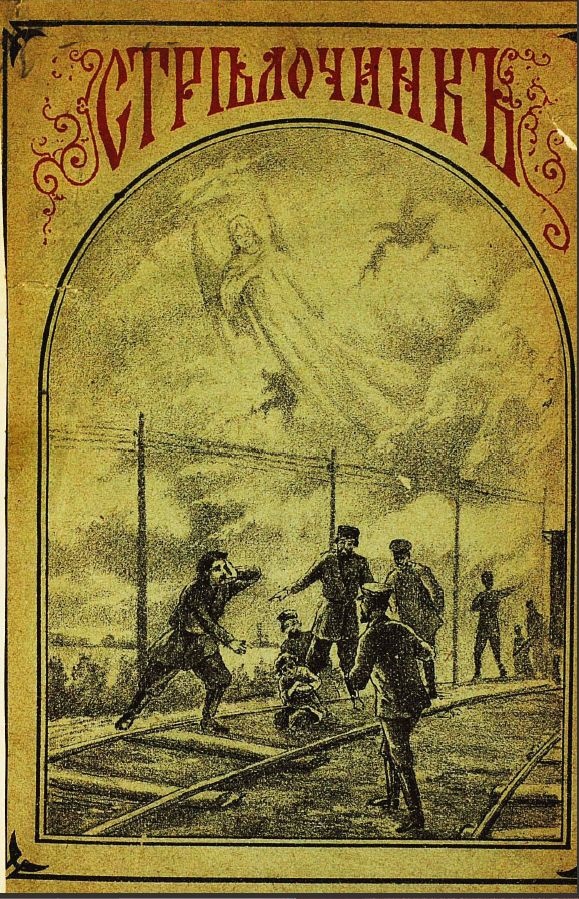

СТРѢЛОЧНИКЪ.

РАЗСКАЗЪ.

ГРИГОРIЯ ДАНИЛЕВСКАГО.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

25 февраля 1887 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія и литографія В. В. Комарова, Фонтанка, 74.

1887.

СТРѢЛОЧНИКЪ.

На одной желѣзной дорогѣ жилъ стрѣлочникъ, отставной, уже пожилыхъ лѣтъ, но еще бодрый солдатъ, Емельянъ. Его стрѣлка была въ полѣ, въ концѣ выѣзда изъ большаго города. Онъ помѣщался въ ближней сторожкѣ, съ женою Ариной и съ подросткомъ сыномъ, Васей, веселымъ и шустрымъ мальчикомъ. Емельянъ женился, лѣтъ семь назадъ, на молодой, работящей бабѣ и служилъ, вообще, исправно. Прежде онъ сильно пилъ, но, женившись и получивъ хорошее мѣсто, одумался, а съ недавняго времени опять втайнѣ началъ выпивать, и не то, чтобы съ горя, или возвратился прежній запой, а такъ, — попробовалъ на радости, потомъ для компанiи, да и пошелъ куликать.

Жена въ страхѣ стала уговаривать его.

— Стыдись, — говорила она ему, когда онъ, бывало, опять опомнится: — жалованье пропиваешь; пропьешь скоро вовсе и совѣсть!

— Мнѣ что, — отгрызался Емельянъ: — шутка-ли? Господь сына на старости далъ, да какого! Выростетъ, будетъ молодецъ, прокормитъ и тебя, и меня.

— А, не дай Богъ, во хмѣлю спутаешь стрѣлку? Великому горю быть... Сколько погубишь невинныхъ душъ!

— И видно, что баба дура, — отвѣчалъ Емельянъ: — нешто видѣла, чтобы я хмѣльной да осмѣлился когда къ стрѣлкѣ стать?

Жена со страхомъ разсказывала кумѣ, кухаркѣ городскаго лѣкаря, что Емельянъ иной разъ, послѣ запоя, говорилъ несуразныя вещи: то онъ видѣлъ въ сторожкѣ множество змѣй и жабъ, будто бы ползавшихъ кучами по полу и по окнамъ; то ему казались противные, какъ мыши, бѣсенята, съ рожками, во всѣхъ углахъ и за печью, и онъ, просыпаясь, плевался и отгонялъ ихъ, точно мухъ. Временами, Емельянъ брался за умъ и не касался до чарки, особенно, если никто изъ товарищей не подвертывался ему и не соблазнялъ его. Онъ усердно посѣщалъ церковь, былъ грамотный, съ чувствомъ читалъ, въ часы раскаянія, Житія Святыхъ — и тѣмъ, хотя отчасти, сдерживалъ себя.

Васѣ пошелъ шестой годъ. Еще сталъ красивѣе вертунъ: румяный, кудрявый, черноглазый. Всѣ имъ любовались. Арина ходила въ городъ прачкой, поденно мыла бѣлье въ хорошихъ домахъ. Она справила на свои заработки Васѣ картузъ и козловые сапожки, на высокихъ каблукахъ. Емельянъ посмотрѣлъ, подумалъ: «опередила баба» — и купилъ сыну на базарѣ красную шерстяную рубашку и плисовыя шароварцы; не, мальчикъ вышелъ — сущая картинка! — «Развѣ въ сапогахъ дѣло? — думалъ онъ: — походилъ бы и босикомъ; а въ рубашкѣ — настоящiй купеческій дворникъ».

Передъ Спасомъ, Емельянъ былъ не на очереди. У кабака онъ увидѣлъ своего кума, дистаночнаго десятника, угостилъ его — и самъ нарѣзался. Загорѣлась въ немъ опять жажда къ водкѣ; казалось, море бы выпилъ; только онъ пересилилъ себя. Хотѣлъ было закурить трубку, но увидѣлъ, что забылъ дòма табакъ. Пришелъ къ вечеру въ сторожку; жена стряпала въ печи. Набилъ онъ трубку, напустилъ табачища въ сторожкѣ и давай куражиться надъ хозяйкой.

— Мой сынъ! — сказалъ онъ: — любуйся! Не видать бы тебѣ, глупой, безъ меня такого!

— Такой же твой, какъ и мой, — отвѣтила жена, съ досадой глядя на его хмѣльую рожу: — обоимъ Господь послалъ.

— Нѣтъ, мой!

— Нѣтъ, нашъ, — обоихъ.

Емельянъ обезумѣлъ. Искры завертѣлись у него въ глазахъ.

— А! такъ вотъ оно какъ! — крикнулъ онъ въ злобѣ: — надо мной похваляешься? Вонъ изъ моего дома! Чтобы и духу твоего тутъ не пахло.

— Да за что же, Емельянъ Мосеичъ? Слыхано-ли?

— А за то... Я голова всему, я! Скомандовалъ — и проваливай.

— Но куда же мнѣ, противъ ночи, подумай?

— Куда знаешь; мало-ли въ городѣ у вашей братіи угловъ.

Обидѣлась Арина, въ слезы.

— У полицмейстерши, — говоритъ: — все намедни помыли; у лѣкарши еще черезъ два дня главная стирка, — теперь только постирушка дѣтямъ; — куда мнѣ, постыдись, въ такую темь?

— Вонъ, чортова голова, не перечь! — затопалъ ногами Емельянъ: — не уйдешь съ глазъ долой, полѣномъ выгоню, искалѣчу въ труху.

Пуще заплакала Арина; видитъ, ничего съ окаяннымъ не подѣлаешь. Отерла слезы, увязала въ узелокъ одеженку, заслонила печь, взяла краюху хлѣба, перекрестила спавшаго въ уголку Васю и пошла въ городъ.

«Такъ ей, сатанѣ, и надо!» подумалъ Емельянъ, усѣвшись у дверей сторожки и глядя въ темноту, вслѣдъ за женой: — «тоже, лапотницы, важничаютъ? Взялъ ее въ лаптяхъ, да въ дерюгѣ; теперь въ ситцѣ стала ходить; начальствовать, вишь, затѣяла, укорять. Не усмири, не притопчи бабу, — верхъ возьметъ. Давно пора! опостылѣла! а мы и сами сына выростимъ, сбережемъ!»

Настала ночь. Хмѣль сильнѣе сталъ разбирать Емельяна. Впотьмахъ мимо него гремѣли товарные, длинные поѣзда, пыхтѣли закоптѣлыя трубы, сыпались искры и свистѣли горластые свистки. Онъ курилъ, глядѣлъ передъ собой, и вдругъ ему жутко стадо: впотьмахъ ему опять померещились разныя чудища, а при этомъ, какъ живой, привидѣлся изможденный, нѣкій преподобный старецъ, съ длинною, сѣдою бородою, о которомъ онъ недавно вычиталъ въ Житіяхъ Святыхъ. Онъ вспомнилъ, какъ этотъ страстотерпецъ—угодникъ божій спасался въ аравійской пустынѣ, и какъ къ его пещерѣ подошелъ ночью кто-то изъ пустыни и сталъ молить его — сдвинуть камень отъ входа. «Впусти меня, — молился плачущій голосъ: — впусти, старче; левъ рыкаяй гонится за мной, хочетъ разорвать; я безъ одежды, на холодѣ, и три дня безъ ѣды». — Старецъ засвѣтилъ лампаду, отодвинулъ камень; вошла женщина — неописанной красоты. То было, какъ помнилъ Емельянъ, видѣніе. Старецъ зажегъ хворостъ и сталъ палить свою руку на огнѣ; кожа трескалась; сукровица и жиръ капали на угли, смрадъ наполнилъ, пещеру, — но преподобный молился, не прикоснулся къ гостьѣ. Бѣлолилейный ангелъ явился тутъ въ туманѣ, вывелъ гостью, — то былъ діаволъ, — и спасъ крѣпкаго волею старца.

—Чуръ меня, чуръ! — шепталъ, вспоминая это видѣніе, Емельянъ: — и меня тянуло и тянетъ... не пойду, не стану пить!

Онъ перекрестился.

— Выростетъ Васька, — разсуждалъ онъ: — обучу его грамотѣ, а кумъ-десятникъ пристроитъ его на правленскій счетъ въ дорожное училище. Станетъ онъ человѣкомъ. Да, не бабѣ-дурѣ оборудовать такое дѣло, — нашему только брату, потому къ намъ, за наши заслуги, благоволитъ начальство. Станетъ Васька слесаремъ, кочегаромъ, а далѣе и машинистомъ; будетъ водить поѣзда и за мои хлопоты доглядитъ отца до кончины дней. Что мать? молитвамъ только выучила сына... оно ладно, да не прокормитъ...

Емельянъ вздохнулъ.

— А надо правду сказать, — какъ онъ, пострѣленокъ, ловко за нею молится, всякія молитвы знаетъ, — отъ несчастій разныхъ, отъ злаго случая и тяжкой, нежданной бѣды. Выучила сына, а все-таки, треклятая баба, мужа пьяницей зоветъ, не уважаетъ, озорница... А какой я пьяница? изъ всѣхъ слугъ первый и главный слуга! И теперь вотъ хочется выпить, да не пойду... Руку на кострѣ сожгу, какъ тотъ преподобный, а ужъ въ ротъ ни-ни...

Емельянъ собрался въ сторожку спать, да глянулъ по направленiю къ городу. Издали, черезъ дорожное полотно, какъ красный глазъ, еще свѣтилось окно въ крайнемъ городскомъ кабакѣ.

«Видно, еще рано; у кабатчика гости, и все, должно быть, наши! — подумалъ Емельянъ: — пойти развѣ такъ, на зло женѣ, — только поглядѣть. Пусть плачетъ, чортова баба! Обвиняла, — хоть не даромъ же слушать бабьи укоры».

И онъ опять пошелъ въ кабакъ. А тамъ и впрямь были все свои, — смазчикъ вагоновъ, кривенькій сосѣдній стрѣлочникъ изъ матросовъ и сторожъ при дровахъ. Онъ выпилъ съ ними четвертку и другую. Въ кабакъ завернулъ и главный изъ общихъ пріятелей, весельчакъ и пьяница — вахтеръ съ водокачалки. Всѣ, въ ожиданіи службы съ утра, опорожнили еще по сороковкѣ и по другой, — и, когда разошлись, Емельянъ уже не помнилъ, какъ онъ добрелъ въ свою сторожку. Ему грезились жабы, змѣи и аравійская пещера, гдѣ уже не красавица, а онъ водкой соблазнялъ старца. Въ ужасѣ онъ искалъ словъ молитвы — и не находилъ.

На зарѣ его разбудилъ голосъ Васьки:

— Тятя, тятенька! — повторялъ на всѣ лады мальчикъ, теребя его за рукавъ: — твоя очередь, старшòй кликаетъ давно!

Емельянъ вскочилъ, сталъ протирать глаза. Утро только-что начинало брезжить въ окна сторожки. Какъ ни трещала голова Емельяна, онъ умылъ Васю, причесалъ его, одѣлъ и накормилъ вчерашнею кашей. Но все это у него плохо выходило: непривычными къ дитяти руками онъ и рубашку его облилъ водой, больно гребнемъ дергалъ его встрепанные волосы, и насилу разыскалъ подъ лавкой и напялилъ ему на ноги сапожки, а все-таки остался доволенъ, что обрядилъ сына.

— Такъ-то, — сказалъ онъ себѣ, вспоминая, какъ съ вечера прогналъ жену: — не провалюсь! и безъ бабьяго духа все, какъ слѣдуетъ, наладимъ!

Онъ заставилъ сына прочесть молитвы.

Вася прочелъ «Отче нашъ» и «Богородицу» и сталъ проситься — поиграть, съ деревенскими ребятами, въ ближній березовый лѣсокъ.

— Да чего ты тамъ не видѣлъ?

— Галчата, тятенька; на березѣ цѣлое гнѣздо!

— Зачѣмъ такъ рано?

— Ребята сказываютъ, что теперь они одни, матки въ разлётѣ за ѣдой... Пусти; галчата прежде были махонькіе, голенькіе, а теперь вотъ какіе, въ перѣ...

— Ну, иди, Богъ съ тобой! — объявилъ Емельянъ: — только не лазь на дерево, — еще оборвешься; собакъ тоже берегись; не забодали бы коровы въ лѣсу...

— Вона! не боюсь!

Васька побѣжалъ въ поле. На дворѣ посвѣтлѣло, хотя надъ полемъ и окраинами города былъ еще туманъ. Поверхъ тумана блеснула маковка соборной колокольни. Емельянъ вспомнилъ, что онъ ставилъ сына на молитву, но не молился самъ, и, снявъ шапку, уже повернулся было на востокъ, но ему почудился гдѣ-то въ полѣ сигнальный свистокъ.

— Помолюсь послѣ! — рѣшилъ Емельянъ, и застегиваясь, бросился къ стрѣлкѣ.

Вправо забѣлѣло облако дыма, и сталъ видѣнъ вдали медленно подходившiй, изъ-за пригорка, товарный поѣздъ. Прямо противъ стрѣлки, по другой бокъ чугунки, шлепая по грязи, двигалось городское стадо коровъ; за ними, въ разсыпную, овцы; еще далѣе, проселкомъ, тащились телѣги съ кладью и одинокіе пѣшеходы.

«Куда имъ всѣмъ до чугунки? — подумалъ Емельянъ, потягиваясь и разминаясь съ трубой у стрѣлки, на утреннемъ холодку: — все одно, что бабѣ до солдата! Загудитъ, загремитъ — и всѣхъ ихъ обгонитъ нашъ кормилецъ — скороходъ»!

За дорогою, надъ березами, поднялась стая галокъ. Емельянъ вспомнилъ о Васькѣ и о галчатахъ.

«Маху далъ, — подумалъ онъ: — отпустилъ сына къ ребятамъ: не напроказили бы чего, — будетъ отъ жены! Ну, да ладно; пропущу товарный, отзову его».

Слѣва тѣмъ временемъ нежданно послышался другой, болѣе сильный свистокъ. Емельянъ удивился, соображая: — Неужели время уже подходитъ отъ города скорому, курьерскому поѣзду?

«Проспалъ во хмѣлю!» — съ досадой подумалъ Емельянъ.

Издали въ туманѣ послышались, перекликаясь, трубы ближайшихъ къ городу стрѣлочниковъ. На ихъ сигналы отозвался и кривенькій, сосѣдній Емельяну стрѣлочникъ — матросъ, бывшій ночью въ кабакѣ; затрубилъ о свободномъ пути и Емельянъ, а самъ зорко смотритъ влѣво, за ближайшій мостъ: вотъ, вотъ, съ нѣмцемъ-машинистомъ, выскочитъ изъ-за холма на мостъ утренній курьеръ.

Громыхнули, слѣва, еще въ туманной дали, тяжелыя колеса и скрѣпы поѣзда; выдвинулся грузный, троеглазый паровикъ, и длиннымъ змѣемъ, по насыпи стала приближаться вереница вагоновъ. Дымъ валилъ изъ черной трубы и стлался надъ дорожнымъ полотномъ и его откосами. Стало слышно пыхтѣніе широкотрубнаго, американского силача — паровика.

Но опять, видимо, не по положенiю, оттуда же, слѣва, повторился свистокъ и другой. Емельянъ ухватился за рукоятку стрѣлки.

«А, понимаю! — подумалъ онъ: — меня завидѣлъ и распозналъ глазастый нѣмецъ-машинистъ; полагаетъ, не выпилъ-ли я? Врешь, не собьюсь. Вижу все, какъ на ладони; вонъ справа — подходитъ товарный, съ углемъ; ему одна дорога, а тебѣ — другая»...

Тревожные свистки, однако, не унимались. Поѣздъ слѣва летѣлъ по насыпи, не убавляя хода.

«Что за оказія? — подумалъ, теряясь, Емельянъ: — даетъ сигналы, а тормазить не успѣютъ, да и зачѣмъ?»

Онъ глянулъ вдоль дорожнаго полотна и замеръ.

Товарный поѣздъ также несся къ березамъ. Тамъ, гдѣ деревья за стрѣлкой разошлись и къ нимъ изъ-за пригорка приближался товарный поѣздъ, машинистъ съ курьерскаго, очевидно, примѣтилъ на рельсахъ что-то живое, не то овцу, не то человѣка, потому и давалъ свистки.

— Да, что же это? — вскрикнулъ Емельянъ, не помня себя: — Господи, Господи!

На полотнѣ дороги, между двухъ, на полномъ ходу близившихся другъ къ другу, поѣздовъ, онъ увидѣлъ что-то красное, — точно лоскутъ кумача несло по рельсамъ и поддувало вѣтромъ. Емельянъ въ ужасѣ узналъ красную рубашку Васи.

— Бѣги! бѣги въ сторону! — хотѣлъ было онъ крикнуть сыну и не могъ: — Нѣтъ, онъ еще испугается, споткнется и попадетъ подъ колеса! — пробѣжало въ мысляхъ Емельяна: — но какъ спасти его, какъ?

Оставалось одно средство, — повернуть стрѣлку и направить курьерскій поѣздъ по другому пути, на встрѣчу набѣгавшему товарному.

«Столкнутся, будетъ крушеніе, великій грѣхъ! — колебался Емельянъ: — да что же? сынъ вѣдь! единственный сынишка»...

Оставалось полминуты... Емельянъ уже налегъ было ногою на стрѣлку. Курьерскiй поѣздъ гремѣлъ слѣва, въ ста шагахъ, перебѣгая невысокій каменный мостикъ, за которымъ, у насыпи, стоялъ Емельянъ. Дымъ отъ проходившаго справа товарнаго застилалъ березы и рельсы, среди которыхъ все еще мелькала красная рубашечка Васьки. Ребенокъ, наконецъ, самъ, очевидно, понялъ угрожавшую ему бѣду. Онъ на мгновеніе остановился, бросился вправо, бросился влѣво и, второпяхъ, зацѣпясь за шпалы, упалъ ничкомъ прямо на рельсы.

— Отче, пресвятая Богородица!.. Ариша? — гдѣ ты? прости, касатикъ, молись! — прошепталъ Емельянъ.

Оставалась секунда...

Бѣлый, какъ полотно, Емельянъ вытянулся, подумалъ: «Будь, что будетъ... всѣмъ-ли погибать за одного?» — и, придерживая стрѣлку, остался неподвиженъ.

Курьерскій поѣздъ помчался мимо товарнаго. Крикъ ужаса раздался на обоихъ паровикахъ. Цѣпь вагоновъ, въ дыму и выпущенномъ парѣ, налетѣла на то мѣсто, гдѣ, среди рельсовъ, припалъ комочкомъ Васька.

Паръ свился въ облачко, поднялся, протянулся и, словно бѣлолилейное, легкокрылое видѣніе, понесся въ воздухѣ.

Оба поѣзда, разминувшись, остановились. Емельянъ бросился туда. Онъ бѣжалъ, не переводя духа и стараясь не думать о томъ, почему остановились вагоны и соскочившiе съ поѣздовъ кондукторы и кочегары столпились у откоса, какъ бы разсматривая что-то, лежавшее на землѣ.

— Гдѣ онъ, отцы родные, гдѣ? — крикнулъ Емельянъ, добѣжавъ до насыпи: — пустите, соколики; дайте взглянуть... убитъ?

«Раздавленъ до смерти, въ куски! — думалъ Емельянъ, карабкаясь на откосъ: — Аринушка! не жить мнѣ теперь... Одна пьяницѣ дорога, — въ омутъ!»

Емельянъ, обрываясь и падая по зеленому откосу, взобрался на насыпь. Бывшіе тамъ разступились. Среди нихъ, на корточкахъ съ галченкомъ въ рукѣ, сидѣлъ, тараща глаза и плача, измаранный грязью Вася.

— Живъ, живъ! — крикнулъ Емельянъ, подбѣгая къ сыну и подхватывая его на руки: — сыночекъ! сынъ мой!

— А коли и вправду ты ему отецъ, вотъ на что гляди, — сказалъ старичекъ-кондукторъ съ курьерскаго поѣзда: — эва, какъ его укоротило!

Емельянъ опустилъ сына на земь, посмотрѣлъ — Вася и впрямь сталъ будто короче на вершокъ.

— На каблукъ гляди, на каблукъ! — кричали стоявшіе кругомъ.

Емельянъ опять приподнялъ сына, осмотрѣлъ его ноги и упалъ на колѣни. Онъ сталъ молиться, кладя земные поклоны. Вася былъ невредимъ. Цѣлый поѣздъ пролетѣлъ надъ нимъ, не придавивъ его. Колесами вагоновъ на его ногѣ отчахнуло только, точно ножемъ, одинъ каблучекъ, сорвавъ часть сапожнаго задника. Всѣ дивились и ахали.

Поѣзда засвистѣли опять, загремѣли и разошлись. Долго Емельянъ не могъ опомниться. Онъ смотрѣлъ вдоль дороги, крестился и шепталъ молитву.

— Она тебя спасла! — проговорилъ онъ, наконецъ, взявъ сына за руку.

— Кто, тятя? — спросилъ мальчикъ, всхлипывая.

— Материнская молитва! больше некому... Отстоимъ очередь, пойдемъ къ мамѣ въ городъ.

— Нѣтъ, тятя, меня сдвинуло что-то бѣлое... я упалъ, а оно, точно дымъ, навалило — и отпихнуло меня...

...Емельянъ пошелъ съ сыномъ къ старшòму — проситься въ городъ. Вася бѣжалъ рядомъ съ нимъ, держа въ рукѣ оравшаго галченка.

— Эхъ, Васютка, не ладно, — сказалъ отецъ: — зачѣмъ мучишь божью тварь?

Сынъ удивленно посмотрѣлъ на отца.

— Пусти его на волю, — сказалъ Емельянъ: — пусть живетъ и за насъ, грѣшныхъ, Господа славитъ.

Вася пустилъ галченка. Тотъ полетѣлъ въ кусты. Емельянъ не спускалъ глазъ съ неба. Ему казалось, что надъ кустами и полемъ не переставалъ парить бѣлолилейный крылатый ангелъ...

У лѣкарши стрѣлочнику сказали, что его жена кончила постирушку и пошла на рѣку. Онъ засталъ Арину на городскомъ плоту. Кругомъ мыли бѣлье и тарантили во все горло другія прачки. Онъ прямо къ женѣ.

— Прости, Аринушка, — сказалъ Емельянъ, кланяясь ей въ ноги, при всѣхъ: — былъ на свѣтѣ старый пьяница и баловникъ, загуливалъ и не по правдѣ жилъ; пойдемъ молебенъ править, — ты своими молитвами спасла сына, спасла и меня.

Всѣ въ городѣ узнали о чудѣ надъ Васькой. Но случилось и другое чудо. Съ той поры Емельянъ хмѣльнаго не пьетъ и въ кабакъ, даже съ товарищами, не ходитъ. Въ сторожкѣ, у образовъ, онъ помѣстилъ новую икону. На ней изображенъ, въ бѣлой ризѣ, крылатый Георгій Побѣдоносецъ, на конѣ и съ мечемъ, надъ поверженнымъ дьяволомъ. Когда Емельяна спрашиваютъ, откуда онъ взялъ этотъ образъ, онъ отвѣчаетъ:

— Ходилъ на богомолье; человѣкъ слабъ, а въ одномъ Богѣ и его угодникахъ — сила въ борьбѣ противъ окаянства и зла.

Загрузить текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно

Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,

въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).