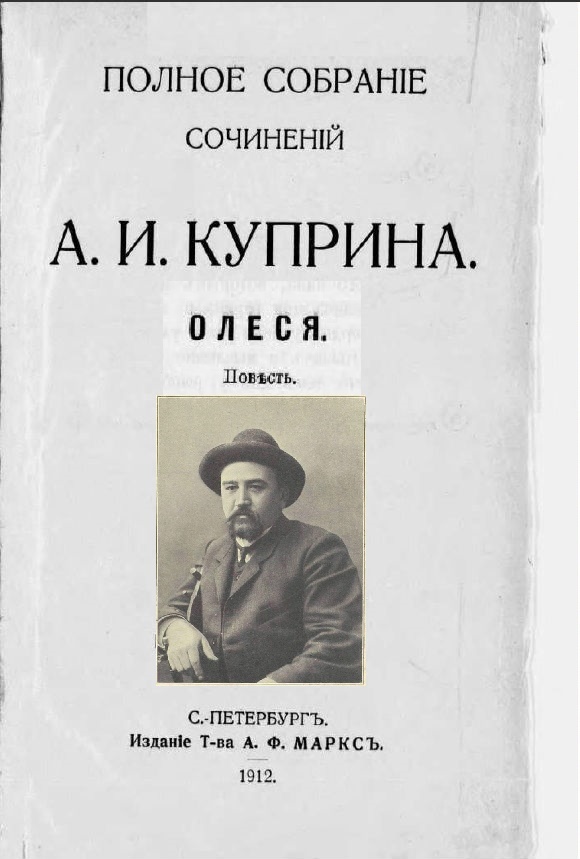

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

А. И. КУПРИНА.

__________

Съ портретомъ автора.

__________

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Приложенiе къ журналу «Нива» на 1912 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

1912.

ОЛЕСЯ.

Повѣсть.

I.

Мой слуга, поваръ и спутникъ по охотѣ — полѣсовщикъ Ярмола вошелъ въ комнату, согнувшись подъ вязанкой дровъ, сбросилъ ее съ грохотомъ на полъ и подышалъ на замерзающiе пальцы.

— У, какой вѣтеръ, панычъ, на дворѣ, — сказалъ онъ, садясь на корточки передъ заслонкой. — Нужно хорошо въ грубкѣ протопить. Позвольте запалочку, панычъ.

— Значитъ, завтра на зайцевъ не пойдемъ, а? Какъ ты думаешь, Ярмола?

— Нѣтъ... не можно... слышите, какая завируха. Заяцъ теперь лежитъ и — а ни муръ-муръ... Завтра и одного слѣда не увидите.

Судьба забросила меня на цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ въ глухую деревушку Волынской губерніи, на окраину Полѣсья, и охота была единственнымъ моимъ занятіемъ и удовольствіемъ. Признаюсь, въ то время, когда мнѣ предложили ѣхать въ деревню, я вовсе не думалъ такъ нестерпимо скучать. Я поѣхалъ даже съ радостью. «Полѣсье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытныя натуры, — думалъ я, сидя въ вагонѣ: — совсѣмь незнакомый мнѣ народъ, со странными обычаями, своеобразнымъ языкомъ... и ужъ, навѣрно, какое множество поэтическихъ легендъ, преданій и пѣсенъ!» А я въ то время (разсказывать, такъ все разсказывать) ужъ успѣлъ тиснуть въ одной маленькой газеткѣ разсказъ съ двумя убійствами и однимъ самоубійствомъ и зналъ теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродскіе крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умѣлъ взяться за дѣло, — отношенія мои съ ними ограничивались только тѣмъ, что, увидѣвъ меня, они еще издали снимали шапки, а поровнявшись со мной, угрюмо произносили: «гай Бугъ», чтò должно было обозначать: «помогай Богъ». Когда же я пробовалъ съ ними разговориться, то они глядѣли на меня съ удивленіемъ, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались цѣловать у меня руки — старый обычай, оставшійся отъ польскаго крѣпостничества.

Книжки, какія у меня были, я всѣ очень скоро перечиталъ. Отъ скуки — хотя это сначала казалось мнѣ непріятнымъ — я сдѣлалъ попытку познакомиться съ мѣстной интеллигенціей въ лицѣ ксендза, жившаго за 15 верстъ, находившагося при немъ «пана органиста», мѣстнаго урядника и конторщика сосѣдняго имѣнія изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ, но ничего изъ этого не вышло.

Потомъ я пробовалъ заняться лѣченіемъ перебродскихъ жителей. Въ моемъ распоряженіи были: касторовое масло, карболка, борная кислота, іодъ. Но тутъ, помимо моихъ скудныхъ свѣдѣній, я наткнулся на полную невозможность ставить діагнозы, потому что признаки болѣзни у всѣхъ моихъ паціентовъ были всегда одни и тѣ же: «въ серèдинѣ болитъ» и «ни ѣсть ни пить не можу».

Приходитъ, напримѣръ, ко мнѣ старая баба. Вытеревъ со смущеннымъ видомъ носъ указательнымъ пальцемъ правой руки, она достаетъ изъ-за пазухи пару яицъ, при чемъ на секунду я вижу ея коричневую кожу, и кладетъ ихъ на столъ. Затѣмъ она начинаетъ ловить мои руки, чтобы запечатлѣть на нихъ поцѣлуй. Я прячу руки и убѣждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не попъ... мнѣ этого не полагается... Чтò у тебя болитъ?»

— Въ серèдинѣ у меня болитъ, панычу, въ самой, чтò ни на есть, серèдинѣ, такъ что даже ни пить ни ѣсть не можу.

— Давно это у тебя сдѣлалось?

— А я знаю? — отвѣчаетъ она также вопросомъ. — Такъ и печетъ, и печетъ. Ни пить ни ѣсть не можу.

И, сколько я ни бьюсь, болѣе опредѣленныхъ признаковъ болѣзни не находится.

— Да вы не безпокойтесь, — посовѣтовалъ мнѣ однажды конторщикъ изъ унтеровъ: — сами вылѣчатся. Присохнетъ, какъ на собакѣ. Я, доложу вамъ, только одно лѣкарство употребляю — нашатырь. Приходитъ ко мнѣ мужикъ. «Чтò тебѣ?» — «Я, говоритъ, больной»... Сейчасъ же ему подъ носъ склянку нашатырнаго спирту. «Нюхай!»... Нюхаетъ... «Нюхай еще... сильнѣе!»... Нюхаетъ... «Чтò, легче?» — «Якъ будто полегшало»... — «Ну, такъ и ступай съ Богомъ».

Къ тому же мнѣ претило это цѣлованіе рукъ (а иные такъ прямо падали въ ноги и изо всѣхъ силъ стремились облобызать мои сапоги). Здѣсь сказывалось вовсе не движеніе признательнаго сердца, а просто омерзительная привычка, привитая вѣками рабства и насилія. И я только удивлялся тому же самому конторщику изъ унтеровъ и уряднику, глядя, съ какой невозмутимой важностью суютъ они въ губы мужикамъ свои огромныя красныя лапы...

Мнѣ оставалась только охота. Но въ концѣ января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дулъ страшный вѣтеръ, а за ночь на снѣгу образовался твердый, льдистый слой наста, по которому заяцъ пробѣгалъ, не оставляя слѣдовъ. Сидя взаперти и прислушиваясь къ вою вѣтра, я тосковалъ страшно. Понятно, я ухватился съ жадностью за такое невинное развлеченіе, какъ обученіе грамотѣ полѣсовщика Ярмолы.

Началось это, впрочемъ, довольно оригинально. Я однажды писалъ письмо и вдругъ почувствовалъ, что кто-то стоитъ за моей спиной. Обернувшись, я увидѣлъ Ярмолу, подошедшаго, какъ и всегда, беззвучно въ своихъ мягкихъ лаптяхъ.

— Чтò тебѣ, Ярмола? — спросилъ я.

— Да вотъ дивлюсь, какъ вы пишете. Вотъ бы мнѣ такъ... Нѣтъ, нѣтъ... не такъ, какъ вы, — смущенно заторопился онъ, видя, что я улыбаюсь. — Мнѣ бы только мое фамиліе...

— Зачѣмъ это тебѣ? — удивился я... (Надо замѣтить, что Ярмола считается самымъ бѣднымъ и самымъ лѣнивымъ мужикомъ во всемъ Перебродѣ; жалованье и свой крестьянскій заработокъ онъ пропиваетъ; такихъ плохихъ воловъ, какъ у него, нѣтъ нигдѣ въ окрестности. По моему мнѣнію, ему-то ужъ ни въ какомъ случаѣ не могло понадобиться знаніе грамоты). Я еще разъ спросилъ съ сомнѣніемъ: — Для чего же тебѣ надо умѣть писать фамилію?

— А видите, какое дѣло, панычъ, — отвѣтилъ Ярмола необыкновенно мягко: — ни одного грамотнаго нѣтъ у насъ въ деревнѣ. Когда гумагу какую нужно подписать или въ волости дѣло, или чтò... никто не можетъ... Староста печать только кладетъ, а самъ не знаетъ, чтò въ ней напечатано... То хорошо было бы для всѣхъ, если бы кто умѣлъ расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — завѣдомаго браконьера, безпечнаго бродяги, съ мнѣніемъ котораго никогда даже не подумалъ бы считаться сельскій сходъ, — такая заботливость его объ общественномъ интересѣ родного села почему-то растрогала меня. Я самъ предложилъ давать ему уроки. И чтò же это была за тяжкая работа — всѣ мои попытки выучить его сознательному чтенію и письму! Ярмола, знавшій въ совершенствѣ каждую тропинку своего лѣса, чуть ли не каждое дерево, умѣвшій оріентироваться днемъ и ночью въ какомъ угодно мѣстѣ, различавшiй по слѣдамъ всѣхъ окрестныхъ волковъ, зайцевъ и лисицъ, — этотъ самый Ярмола никакъ не могъ представить себѣ, почему, напримѣръ, буквы «м» и «а» вмѣстѣ составляютъ «ма». Обыкновенно надъ такой задачей онъ мучительно раздумывалъ минуть десять, а то и больше, при чемъ его смуглое, худое лицо съ впалыми черными глазами, все ушедшее въ жесткую черную бороду и большiе усы, выражало крайнюю степень умственнаго напряженiя.

— Ну скажи, Ярмола — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставалъ я къ нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вотъ такъ. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхалъ, клалъ на столъ указку и произносилъ грустно и рѣшительно:

— Нѣтъ... не могу...

— Какъ же не можешь? Это же вѣдь такъ легко. Скажи просто-напросто — «ма», вотъ какъ я говорю.

— Нѣтъ... не могу, панычъ... забылъ...

Всѣ методы, пріемы и сравненія разбивались объ эту чудовищную непонятливость. Но стремленіе Ярмолы къ просвѣщенію вовсе не ослабѣвало.

— Мнѣ бы только мою фамилію! — застенчиво упрашивалъ онъ меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилію: Ярмола Попружукъ — и больше ничего.

Отказавшись окончательно отъ мысли выучить его разумному чтенію и письму, я сталъ учить его подписываться механически. Къ моему великому удивленію, этотъ способъ оказался наиболѣе доступнымъ Ярмолѣ, такъ что къ концу второго мѣсяца мы уже почти осилили фамилію. Чтò же касается до имени, то его, въ виду облегченія задачи, мы рѣшили совсѣмъ отбросить.

По вечерамъ, окончивъ топку печей, Ярмола съ нетерпѣніемъ дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорилъ я.

Онъ бокомъ подходилъ къ столу, облокачивался на него локтями, просовывалъ между своими черными, закорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивалъ меня, поднявъ кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно увѣренно чертилъ первую букву — «П» (эта буква у насъ носила названіе: «два стояка и сверху перекладина»); потомъ онъ смотрѣлъ на меня вопросительно:

— Чтò жъ ты не пишешь? Забылъ?

— Забылъ... — досадливо качалъ головой Ярмола.

— Эхъ, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... — оживлялся Ярмола и старательно рисовалъ на бумагѣ вытянутую вверхъ фигуру, весьма похожую очертаніями на Каспійское море. Окончивши этотъ трудъ, онъ нѣкоторое время молча любовался имъ, наклоняя голову то на лѣвый, то на правый бокъ и щуря глаза.

— Чтò же ты сталъ? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчасъ.

Минуты двѣ онъ размышлялъ, и потомъ робко спрашивалъ:

— Такъ же, какъ первая?

— Вѣрно. Пиши.

Такъ мало-по-малу мы добрались до послѣдней буквы — «к» (твердый знакъ мы отвергли), которая была у насъ извѣстна, какъ «палка, а по срединѣ палки кривуля хвостомъ набокъ».

— А чтò вы думаете, панычу, — говорилъ иногда Ярмола, окончивъ свой трудъ и глядя на него съ любовной гордостью: — если бы мнѣ еще мѣсяцевъ съ пять или шесть поучиться, я бы совсѣмъ хорошо зналъ. Какъ вы скажете?

II.

Ярмола сидѣлъ на корточкахъ передъ заслонкой, перемѣшивая въ печкѣ уголья, а я ходилъ взадъ и впередъ по діагонали моей комнаты. Изъ всѣхъ двенадцати комнатъ огромнаго помѣщичьяго дома я занималъ только одну, бывшую диванную. Другія стояли запертыми на ключъ, и въ нихъ неподвижно и торжественно плѣсневѣла старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столѣтія.

Вѣтеръ за стѣнами дома бѣсился, какъ старый, озябшій голый дьяволъ. Въ его ревѣ слышались стоны, визгъ и дикій смѣхъ. Мятель къ вечеру расходилась еще сильнѣе. Снаружи кто-то яростно бросалъ въ стекла оконъ горсти мелкаго сухого снѣга. Недалекій лѣсъ ропталъ и гудѣлъ съ непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Вѣтеръ забирался въ пустыя комнаты и въ печныя воющія трубы, и старый домъ, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившійся, вдругъ оживлялся странными звуками, къ которымъ я прислушивался съ невольной тревогой. Вотъ точно вздохнуло что-то въ бѣлой залѣ, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вотъ заходили и заскрипѣли гдѣ-то далеко высохшія гнилыя половицы подъ чьими-то тяжелыми и безшумными шагами. Чудится мнѣ затѣмъ, что рядомъ съ моей комнатой, въ коридорѣ, кто-то осторожно и настойчиво нажимаетъ на дверную ручку и потомъ, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бѣшено потрясая всѣми ставнями и дверьми, или, забравшись въ трубу, скулитъ такъ жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голосъ до жалобнаго визга, то опуская его внизъ, до звѣринаго рычанья. Порою Богъ вѣсть откуда врывался этотъ страшный гость и въ мою комнату, пробѣгалъ внезапнымъ холодомъ у меня по спинѣ и колебалъ пламя лампы, тускло свѣтившей подъ зеленымъ бумажнымъ, обгорѣвшимъ сверху, абажуромъ.

На меня нашло странное, неопредѣленное безпокойство. Вотъ, думалось мнѣ, сижу я глухой и ненастной зимней ночью въ ветхомъ домѣ, среди деревни, затерявшейся въ лѣсахъ и сугробахъ, въ сотняхъ верстъ отъ городской жизни, отъ общества, отъ женскаго смѣха, отъ человѣческаго разговора... И начинало мнѣ представляться, что годы и десятки лѣтъ будетъ тянуться этотъ ненастный вечерь, будетъ тянуться вплоть до моей смерти, и такъ же будетъ ревѣть за окнами вѣтеръ, такъ же тускло будетъ горѣть лампа подъ убогимъ зеленымъ абажуромъ, такъ же тревожно буду ходить я взадъ и впередъ по моей комнатѣ, такъ же будетъ сидѣть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола, — странное, чуждое мнѣ существо, равнодушное ко всему на свѣтѣ: и къ тому, что у него дома въ семьѣ ѣсть нечего, и къ бушеванію вѣтра, и къ моей неопредѣленной, разъѣдающей тоскѣ.

Мнѣ вдругъ нестерпимо захотѣлось нарушить это томительное молчаніе какимъ-нибудь подобіемъ человѣческаго голоса, и я спросилъ:

— Какъ ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой вѣтеръ?

— Вѣтеръ? — отозвался Ярмола, лѣниво подымая голову. — А панычъ развѣ не знаетъ?

— Конечно, не знаю. Откуда же мнѣ знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдругъ Ярмола.— Это я вамъ скажу, — продолжалъ онъ съ таинственнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ: — это я вамъ скажу: чи вѣдьмака народилась, чи вѣдьмакъ веселье справляетъ.

— Вѣдьмака — это колдунья по-вашему?

— А такъ, такъ... колдунья.

Я съ жадностью накинулся на Ярмолу. «Почемъ знать, — думалъ я: — можетъ-быть, сейчасъ же мнѣ удастся выжать изъ него какую-нибудь интересную исторію, связанную съ волшебствомъ, съ зарытыми кладами, съ вовкулаками?..»

— Ну, а у васъ здѣсь, на Полѣсьѣ, есть вѣдьмы? — спросилъ я.

— Не знаю... Можетъ, есть, — отвѣтилъ Ярмола съ прежнимъ равнодушіемъ и опять нагнулся къ печкѣ. — Старые люди говорятъ, что были когда-то... Можетъ, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотность, и я ужъ не надѣялся добиться отъ него ничего больше объ этомъ интересномъ предметѣ. Но, къ моему удивленiю, онъ вдругъ заговорилъ съ лѣнивой небрежностью и какъ будто бы обращаясь не ко мнѣ, а къ гудѣвшей печкѣ:

— Была у насъ лѣтъ пять тому назадъ такая вѣдьма... Только ее хлопцы съ села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Извѣстно, въ лѣсъ... Куда же еще? И хату ся сломали, чтобы отъ того проклятаго кубла и щепокъ не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шеѣ.

— За что же такъ съ ней обошлись?

— Вреда отъ нея много было: ссорилась со всѣми, зелье подъ хаты подливала, закрутки вязала въ житѣ... Одинъ разъ просила она у нашей молодицы злотъ (15 к.). Та ей говоритъ: «Нѣтъ у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говоритъ, будешь ты помнить, какъ мнѣ злотаго не дала...» И чтò же вы думаете, панычу: съ тѣхъ самыхъ поръ стало у молодицы дитя болѣть. Болѣло, болѣло, да и совсѣмъ умерло. Вотъ тогда хлопцы вѣдьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазятъ...

— Ну, а гдѣ же теперь эта вѣдьмака? — продолжалъ я любопытствовать.

— Вѣдьмака? — медленно переспросилъ, по своему обыкновенію, Ярмола. — А я знаю?

— Развѣ у нея не осталось въ деревнѣ какой-нибудь родни?

— Нѣтъ, не осталось. Да она чужая была, изъ кацапокъ, чи изъ цыгановъ... Я еще маленькимъ хлопцемъ былъ, когда она пришла къ намъ на село. И дѣвочка съ ней была: дочка или внучка... Обѣихъ прогнали…

— А теперь къ ней развѣ никто не ходитъ: погадать тамъ или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бѣгаютъ, — пренебрежительно уронилъ Ярмола.

— Ага! Значитъ, все-таки извѣстно, гдѣ она живетъ?

— Я не знаю... Говорятъ люди, что гдѣ-то около Басова Кута она живетъ... Знаете — болото, чтò за Ириновскимъ шляхомъ. Такъ вотъ въ этомъ болотѣ она и сидитъ, трясьця ея матери!

«Вѣдьма живетъ въ какихъ-нибудь десяти верстахъ отъ моего дома... настоящая, живая, полѣсская вѣдьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я къ полѣсовщику: — а какъ бы мнѣ съ ней познакомиться, съ этой вѣдьмой?

— Тфу! — сплюнулъ съ негодованіемъ Ярмола. — Вотъ еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я къ ней все равно пойду. Какъ только немного потеплѣетъ, сейчасъ же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу такъ поразили послѣднія слова, что онъ даже вскочилъ съ полу.

— Я?! — воскликнулъ онъ съ негодованіемъ. — А и ни за что! Пусть оно тамъ Богъ вѣдаетъ чтò, а я не пойду.

— Ну вотъ глупости, пойдешь.

— Нѣтъ, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! — опять воскликнулъ онъ, охваченный новымъ наплывомъ возмущенія: — чтобы я пошелъ до вѣдьмачьяго кубла? Да пусть меня Богъ боронитъ. И вамъ не совѣтую, панычъ.

— Какъ хочешь... а я все-таки пойду. Мнѣ очень любопытно на нее посмотрѣть.

— Ничего тамъ нѣтъ любопытнаго, — пробурчалъ Ярмола, съ сердцемъ захлопывая печную дверку.

Часъ спустя, когда онъ, уже убравъ самоваръ и напившись въ темныхъ сѣняхъ чаю, собирался итти домой, я спросилъ:

— Какъ зовутъ эту вѣдьму?

— Мануйлиха, — отвѣтилъ Ярмола съ грубой мрачностью.

Онъ хотя и не высказывалъ никогда своихъ чувствъ, но, кажется, сильно ко мнѣ привязался; привязался за нашу общую страсть къ охотѣ, за мое простое обращеніе, за помощь, которую я изрѣдка оказывалъ его вѣчно голодающей семьѣ, а главнымъ образомъ за то, что я одинъ на всемъ свѣтѣ не корилъ его пьянствомъ, чего Ярмола терпѣть не могъ. Поэтому моя рѣшимость познакомиться съ вѣдьмой привела его въ отвратительное настроеніе духа, которое онъ выразилъ только усиленнымъ сопѣніемъ да еще тѣмъ, что, выйдя на крыльцо, изъ всей силы ударилъ ногой въ бокъ свою собаку — Рябчика. Рябчикъ отчаянно завизжалъ и отскочилъ въ сторону, но тотчасъ же побѣжалъ вслѣдъ за Ярмолой, не переставая скулить.

III.

Дня черезъ три потеплѣло. Однажды утромъ, очень рано, Ярмола вошелъ въ мою комнату и заявилъ небрежно:

— Нужно ружья почистить, панычъ.

—А чтò? — спросилъ я, потягиваясь подъ одѣяломъ.

— Заяцъ ночью сильно походилъ: слѣдовъ много. Можетъ, пойдемъ на пановку?

Я видѣлъ, что Ярмолѣ не терпится скорѣе пойти въ лѣсъ, но онъ скрываетъ это страстное желаніе охотника подъ напускнымъ равнодушіемъ. Дѣйствительно въ передней уже стояла его одностволка, отъ которой не ушелъ еще ни одинъ бекасъ, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена нѣсколькими оловянными заплатами, наложенными въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ржавчина и пороховые газы проѣли желѣзо.

Едва войдя въ лѣсъ, мы тотчасъ же напали на заячій слѣдъ: двѣ лапки рядомъ и двѣ позади одна за другой. Заяцъ вышелъ на дорогу, прошелъ по ней саженъ двѣсти и сдѣлалъ съ дороги огромный прыжокъ въ сосновый молоднякъ.

— Ну, теперь будемъ обходить его, — сказалъ Ярмола. — Какъ далъ столба, такъ тутъ сейчасъ и ляжетъ. Вы, панычъ, идите... — Онъ задумался, соображая по какимъ-то ему одному извѣстнымъ примѣтамъ, куда меня направить... — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду отъ Замлына. Какъ только собака его выгонитъ, я буду гукать вамъ.

И онъ тотчасъ же скрылся, точно нырнулъ въ густую чащу мелкаго кустарника. Я прислушался. Ни одинъ звукъ не выдалъ его браконьерской походки, ни одна вѣточка не треснула подъ его ногами, обутыми въ лыковые постолы.

Я неторопливо дошелъ до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты, и сталъ на опушкѣ хвойнаго лѣса, подъ высокой сосной съ прямымъ голымъ стволомъ. Было такъ тихо, какъ только бываетъ въ лѣсу зимою, въ безвѣтреный день. Нависшіе на вѣтвяхъ пышные комья снѣга давили ихъ книзу, придавая имъ чудесный, праздничный и холодный видъ. По временамъ срывалась съ вершины тоненькая вѣточка, и чрезвычайно ясно слышалось, какъ она, падая, съ легкимъ трескомъ задѣвала за другія вѣтви. Снѣгъ розовѣлъ на солнцѣ и синѣлъ въ тѣни. Мной овладѣло тихое очарованіе этого торжественнаго, холоднаго безмолвія, и мнѣ казалось, что я чувствую, какъ время медленно и безшумно проходитъ мимо меня...

Вдругъ далеко, въ самой чащѣ, раздался лай Рябчика, — характерный лай собаки, идущей за звѣремъ: тоненькій, заливчатый и нервный, почти переходящій въ визгъ. Тотчасъ же услышалъ я и голосъ Ярмолы, кричавшаго съ ожесточеніемъ вслѣдъ собакѣ: «У — бый! У — бый!», первый слогъ — протяжнымъ рѣзкимъ фальцетомъ, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этотъ охотничій полѣсскій крикъ происходитъ отъ глагола «убивать»).

Мнѣ казалось, судя по направленію лая, что собака гонитъ влѣво отъ меня, и я торопливо побѣжалъ черезъ полянку, чтобы перехватить звѣря. Но не успѣлъ я сдѣлать и двадцати шаговъ, какъ огромный сѣрый заяцъ выскочилъ изъ-за пня и, какъ будто бы не торопясь, заложивъ назадъ длинныя уши, высокими, рѣдкими прыжками перебѣжалъ черезъ дорогу и скрылся въ молоднякѣ. Слѣдомъ за нимъ стремительно вылетѣлъ Рябчикъ. Увидѣвъ меня, онъ слабо махнулъ хвостомъ, торопливо куснулъ нѣсколько разъ зубами снѣгъ и опять погналъ зайца.

Ярмола вдругъ такъ же безшумно вынырнулъ изъ чащи.

— Чтò же вы, панычъ, не стали ему на дорогѣ? — крикнулъ онъ и укоризненно зачмокалъ языкомъ.

— Да вѣдь далеко было... больше двухсотъ шаговъ.

Видя мое смущеніе, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего... Онъ отъ насъ не уйдетъ. Идите на Ириновскій шляхъ, — онъ сейчасъ туда выйдетъ.

Я пошелъ по направленiю Ириновскаго шляха и уже черезъ минуты двѣ услыхалъ, что собака опять гонитъ гдѣ-то недалеко отъ меня. Охваченный охотничьимъ волненіемъ, я побѣжалъ, держа ружье наперевѣсъ, сквозь густой кустарникъ, ломая вѣтви и не обращая вниманія на ихъ жестокіе удары. Я бѣжалъ такъ довольно долго и уже сталъ задыхаться, какъ вдругъ лай собаки прекратился. Я пошелъ тише. Мнѣ казалось, что если я буду итти все прямо, то непремѣнно встрѣчусь съ Ярмолой на Ириновскомъ шляху. Но вскорѣ я убѣдился, что во время моего бѣга, огибая кусты и пни и совсѣмъ не думая о дорогѣ, я заблудился. Тогда я началъ кричать Ярмолѣ. Онъ не откликался.

Между тѣмъ машинально я шелъ все дальше. Лѣсъ рѣдѣлъ понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. Слѣдъ, оттиснутый на снѣгу моей ногой, быстро темнѣлъ и наливался водой. Нѣсколько разъ я уже проваливался по колѣна. Мнѣ приходилось перепрыгивать съ кочки на кочку; въ покрывавшемъ ихъ густомъ буромъ мху ноги тонули точно въ мягкомъ коврѣ.

Кустарникъ скоро совсѣмъ окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снѣгомъ, изъ-подъ бѣлой пелены которого торчали рѣдкія кочки. На противоположномъ концѣ болота, между деревьями, выглядывали бѣлыя стѣны какой-то хаты. «Вѣроятно, здѣсь живетъ ириновскій лѣсникъ, — подумалъ я. — Надо зайти и разспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не такъ-то легко. Каждую минуту я увязалъ въ трясинѣ. Сапоги мои набрали воды и при каждомъ шагѣ громко хлюпали; становилось невмочь тянуть ихъ за собою.

Наконецъ я перебрался черезъ это болото, взобрался на маленькій пригорокъ и теперь могъ хорошо разсмотрѣть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьихъ ножкахъ. Она не касалась поломъ земли, а была построена на сваяхъ, вѣроятно, въ виду половодья, затопляющаго весною весь Ириновскій лѣсъ. Но одна сторона ея отъ времени осѣла, и это придавало избушкѣ хромой и печальный видъ. Въ окнахъ недоставало нѣсколькихъ стеколъ; ихъ замѣняли какія-то грязныя ветошки, выпиравшіяся горбомъ наружу.

Я нажалъ на клямку и отворилъ дверь. Въ хатѣ было очень темно, а у меня, послѣ того, какъ я долго глядѣлъ на снѣгъ, ходили передъ глазами фіолетовые круги; поэтому я долго не могъ разобрать, есть ли кто-нибудь въ хатѣ.

— Эй, добрые люди, кто изъ васъ дома? — спросилъ я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошелъ поближе и увидалъ старуху, сидѣвшую на полу. Передъ ней лежала огромная куча куриныхъ перьевъ. Старуха брала отдѣльно каждое перо, сдирала съ него бородку и клала пухъ въ корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да вѣдь это — Мануйлиха, ириновская вѣдьма», — мелькнуло у меня въ головѣ, едва я только повнимательнѣе вглядѣлся въ старуху. Всѣ черты бабы-яги, какъ ее изображаетъ народный эпосъ, были налицо: худыя щеки, втянутыя внутрь, переходили внизу въ острый, длинный, дряблый подбородокъ, почти соприкасавшійся съ висящимъ внизъ носомъ; провалившійся беззубый ротъ безпрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцвѣтшіе, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, съ очень короткими красными вѣками, глядѣли точно глаза невиданной зловѣщей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказалъ я какъ можно привѣтливѣе.— Тебя ужъ не Мануйлихой ли зовутъ?

Въ ответъ что-то заклокотало и захрипело въ груди у старухи; потомъ изъ ея беззубаго, шамкающаго рта вырвались странные звуки, то похожіе на задыхающееся карканье старой ворòны, то вдругъ переходившіе въ сиплую, обрывающуюся фистулу:

— Прежде, можетъ, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовутъ зовуткой, а величаютъ уткой. Тебе чтò надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразнаго занятія.

— Да вотъ, бабушка, заблудился я. Можетъ, у тебя молоко найдется?

— Нѣтъ молока, — сердито отрезала старуха. — Много васъ по лѣсу ходитъ... Всѣхъ не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсѣмъ неласковая. Разносоловъ для васъ не держимъ. Усталъ — посиди, никто тебя изъ хаты не гонитъ. Знаешь, какъ въ пословицѣ говорится: «Приходите къ намъ на завалинкѣ посидѣть, у нашего праздника звона послушать, а обѣдать къ вамъ мы и сами догадаемся». Такъ-то вотъ...

Эти обороты речи сразу убѣдили меня, что старуха дѣйствительно пришлая въ этомъ краѣ; здѣсь не любятъ и не понимаютъ хлесткой, уснащенной редкими словцами рѣчи, которой такъ охотно щеголяетъ краснобай-сѣверянинъ. Между тѣмъ старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себѣ подъ носъ, но все тише и невнятнѣе. И разбиралъ только отдѣльныя слова, не имѣвшія между собой никакой связи: «Вотъ тебѣ и бабушка Мануйлиха... А кто такой — невѣдомо... Лѣта-то мои не маленькія... Ногами егозитъ, стрекочитъ, сокочитъ — чистая сорока...»

Я нѣкоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущеніе брезгливаго страха.

Однако я успѣлъ осмотрѣться вокругъ себя. Бòльшую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образовъ въ переднемъ углу не было. По стѣнамъ, вмѣсто обычныхъ охотниковъ съ зелеными усами и фіолетовыми собаками и портретовъ никому невѣдомыхъ генераловъ, висѣли пучки засушенныхъ травъ, связки сморщенныхъ корешковъ и кухонная посуда. Ни совы ни чернаго кота я не замѣтилъ, но зато съ печки два рябыхъ солидныхъ скворца глялѣли на меня съ удивленнымъ и недовѣрчивымъ видомъ.

— Бабушка, а воды-то у васъ по крайней мѣрѣ можно напиться? — спросилъ я, возвышая голосъ.

— А вонъ, въ кадкѣ, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодаривъ старуху (на что она не обратила ни малѣйшаго вниманія), я спросилъ ее, какъ мнѣ выйти на шляхъ.

Она вдругъ подняла голову, поглялѣла на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодецъ, своей дорогой. Нечего тутъ тебѣ дѣлать. Хорошъ гость въ гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мнѣ дѣйствительно ничего больше не оставалось, какъ уйти. Но вдругъ мнѣ пришло въ голову попытать послѣднее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынулъ изъ кармана новый серебряный четвертакъ и протянулъ его Мануйлихѣ. Я не ошибся: при видѣ денегъ старуха зашевелилась, глаза ея раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нѣтъ, бабка Мануйлиха, даромъ не дамъ, — поддразнилъ я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мнѣ.

Коричневое, сморщенное лицо колдуньи собралось въ недовольную гримасу. Она, повидимому, колебалась и нерешительно глялѣла на мой кулакъ, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верхъ.

— Ну, ну, пойдемъ, что ли, пойдемъ, — прошамкала она, съ трудомъ подымаясь съ полу. — Никому я не ворожу теперь, касатикъ... Забыла... Стара стала, глаза не видятъ. Только для тебя развѣ.

Держась за стѣну, сотрясаясь на каждомъ шагу сгорбленнымъ тѣломъ, она подошла къ столу, достала колоду бурыхъ, распухшихъ отъ времени картъ, стасовала ихъ и придвинула ко мнѣ.

— Сыми-ка... Лѣвой ручкой сыми... Отъ сердца...

Поплевавъ на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на столъ съ такимъ звукомъ, какъ будто бы онѣ были сваляны изъ тѣста, и укладывались въ правильную восьмиконечную звѣзду. Когда послѣдняя карта легла рубашкой вверхъ на короля, Мануйлиха протянула ко мнѣ руку.

— Позолоти, баринъ хорошій... Счастливъ будешь, богатъ будешь.... — запѣла она попрошайническимъ, чисто-цыганскимъ тономъ.

Я сунулъ ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интересъ тебѣ выходитъ черезъ дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встрѣча съ бубновой дамой и какой-то пріятный разговоръ въ важномъ домѣ. Въ скорости получишь неожиданное извѣстіе отъ трефоваго короля. Падаютъ тебѣ какія-то хлопоты, а потомъ опять падаютъ какія-то небольшія деньги. Будешь въ большой комнаніи, пьянъ будешь... Не такъ, чтобы очень сильно, а все-таки выходитъ тебѣ выпивка. Жизнь твоя будетъ долгая. Если въ 67 лѣтъ не умрешь, то...

Вдругъ она остановилась, подняла голову, точно къ чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женскій голосъ, свѣжій, звонкій и сильный, пѣлъ, приближаясь къ хатѣ. Я тоже узналъ слова граціозной малорусской пѣсенки:

Ой чи цвитъ, чи ни цвитъ

Калиноньку ломитъ.

Ой чи сонъ, чи не сонъ

Головоньку клонитъ.

— Ну иди, иди теперь, соколикъ, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой отъ стола. — Нечего тебѣ по чужимъ хатамъ околачиваться. Иди, куда шелъ...

Она даже ухватила меня за рукавъ моей куртки и тянула къ двери. Лицо ея выражало какое-то звѣриное безпокойство.

Голосъ, пѣвшій пѣсню, вдругъ оборвался совсѣмъ близко около хаты, громко звякнула желѣзная клямка, и въ просвѣтѣ быстро распахнувшейся двери показалась рослая смѣющаяся дѣвушка. Обѣими руками она бережно поддерживала полосатый передникъ, изъ котораго выглядывали три крошечныхъ птичьихъ головки съ красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, — воскликнула она, громко смѣясь: — посмотри, какiе смѣшные... Голодные совсѣмъ. А у меня, какъ нарочно, хлѣба съ собой не было.

Но, увидѣвъ меня, она вдругъ замолчала и вспыхнула густымъ румянцемъ. Ея тонкія черныя брови недовольно сдвинулись, а глаза съ вопросомъ обратились на старуху.

— Вотъ баринъ зашелъ... Пытаетъ дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — съ рѣшительнымъ видомъ обернулась она ко мнѣ: — будетъ тебѣ прохлаждаться. Напился водицы, поговорилъ, да пора и честь знать. Мы тебѣ не компанія...

— Послушай, красавица, — сказалъ я дѣвушкѣ. — Покажи мнѣ, пожалуйста, дорогу на Ириновскій шляхъ, а то изъ вашего болота во вѣки вѣковъ не выберешься.

Должно-быть, на нее подѣйствовалъ мягкій, просительный тонъ, который я придалъ этимъ словамъ. Она бережно посадила на печку, рядомъ со скворцами, своихъ зябликовъ, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла изъ хаты.

Я послѣдовалъ за ней.

— Это у тебя все ручныя птицы? — спросилъ я, догоняя дѣвушку.

— Ручныя, — отвѣтила она отрывисто и даже невзглянувъ на меня. — Ну вотъ, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вонъ, вонъ, между соснами-то? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Какъ дойдете до дубовой колоды, повернете налѣво. Такъ прямо, все лѣсомъ, лѣсомъ и идите. Тутъ сейчасъ вамъ и будетъ Ириновскій шляхъ.

Въ то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мнѣ направленіе дороги, я невольно залюбовался ею. Въ ней не было ничего похожаго на мѣстныхъ «дивчатъ», лица которыхъ подъ уродливыми повязками, прикрывающими сверху лобъ, а снизу ротъ и подбородокъ, носятъ такое однообразное, испуганное выраженiе. Моя незнакомка, высокая брюнетка лѣтъ около 20—25, держалась легко и стройно. Просторная бѣлая рубаха свободно и красиво обвивала ея молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ея лица, разъ его увидѣвъ, нельзя было позабыть, но трудно было даже привыкнуть къ нему, его описать. Прелесть его заключалась въ этихъ большихъ, блестящихъ, темныхъ глазахъ, которымъ тонкія, надломленныя посрединѣ брови придавали неуловимый оттѣнокъ лукавства, властности и наивности; въ смугло-розовомъ тонѣ кожи, въ своевольномъ изгибѣ губъ, изъ которыхъ нижняя, нѣсколько болѣе полная, выдавалась впередъ съ рѣшительнымъ и капризнымъ видомъ.

— Неужели вы не боитесь жить однѣ въ такой глуши? — спросилъ я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же намъ бояться? Волки сюда не заходятъ.

— Да развѣ волки одни... Снѣгомъ васъ занести можетъ, пожаръ можетъ случиться... И мало ли чтò еще. Вы здѣсь однѣ, вамъ и помочь никто не успѣетъ.

— И слава Богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Какъ бы насъ съ бабкой вовсе въ покоѣ оставили, такъ лучше бы было, а то...

— А то чтò?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрѣзала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вѣроятно, и старуха и эта красавица боятся какихъ-нибудь утѣсненій со стороны «предержащихъ», и поспѣшилъ ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни урядникъ, ни писарь, ни акцизный, словомъ — я никакое начальство.

— Нѣтъ, вы правду говорите?

— Даю тебѣ честное слово. Ей-Богу, я самый постороннiй человѣкъ. Просто, пріѣхалъ сюда погостить на нѣсколько мѣсяцевъ, а тамъ и уѣду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что былъ здѣсь и видѣлъ васъ. Ты мнѣ вѣришь?

Лицо дѣвушки немного прояснилось.

— Ну, значитъ, коль не врете, такъ правду говорите. А вы какъ: раньше объ насъ слышали или сами зашли?

— Да я и самъ не знаю, какъ тебѣ сказать... Слышать-то я слышалъ, положимъ, и даже хотѣлъ когда-нибудь забрести къ вамъ, а сегодня зашелъ случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Чтò они вамъ злого дѣлаютъ?

Она поглядѣла на меня съ испытующимъ недовѣріемъ. Но совѣсть у меня была чиста, и я, не сморгнувъ, выдержалъ этотъ пристальный взглядъ. Тогда она заговорила съ возрастающимъ волненіемъ:

— Плохо намъ отъ нихъ приходится... Простые люди еще ничего, а вотъ начальство... Пріѣдетъ урядникъ — тащитъ, пріѣдетъ становой — тащитъ. Да еще прежде, чѣмъ взять-то, надъ бабкой надругается: ты, говорятъ, вѣдьма, чертовка, каторжница... Эхъ! Да чтò и говорить!

— А тебя не трогаютъ? — сорвался у меня неосторожный вопросъ.

Она съ надменной самоувѣренностью повела головой снизу вверхъ, и въ ея сузившихся глазахъ мелькнуло злое торжество...

— Не трогаютъ... Одинъ разъ сунулся ко мнѣ землемѣръ какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотѣлось... Такъ, должно-быть, и до сихъ поръ не забылъ, какъ я его приласкала.

Въ этихъ насмѣшливыхъ, но своеобразно-гордыхъ словахъ прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумалъ: «Однако недаромъ ты выросла среди полѣсскаго бора, — съ тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы развѣ трогаемъ кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мнѣ все бòльшимъ довѣріемъ. — Намъ и людей не надо. Разъ въ годъ только схожу я въ мѣстечко купить мыла да соли... Да вотъ еще бабушкѣ чаю, — чай она у меня любитъ. А то хоть бы и вовсе никого не видѣть.

— Ну, я вижу, вы съ бабушкой людей не жалуете... А мнѣ можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмѣялась и — какъ странно, какъ неожиданно измѣнилось ея красивое лицо! Прежней суровости въ немъ и слѣда не осталось: оно вдругъ сдѣлалось свѣтлымъ, застѣнчивымъ, дѣтскимъ.

— Да чтò у насъ вамъ дѣлать? Мы съ бабкой скучныя... Чтò жъ, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человѣкъ. Только вотъ чтò... вы ужъ если когда къ намъ забредете, такъ безъ ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мнѣ бояться? Ничего я не боюсь, — и въ ея голосѣ опять послышалась увѣренность въ своей силѣ. — А только не люблю я этого. Зачѣмъ бить пташекъ или вотъ зайцевъ тоже. Никому они худого не дѣлаютъ, а жить имъ хочется такъ же, какъ и намъ съ вами. Я ихъ люблю: они маленькіе, глупые такіе... Ну, однако до свиданія, — заторопилась она: — не знаю, какъ величать-то васъ по имени... Боюсь, бабка браниться станетъ.

И она легко и быстро побѣжала въ хату, наклонивъ внизъ голову и придерживая руками разбившіеся отъ вѣтра волосы.

— Постой, постой! — крикнулъ я. — Какъ тебя зовутъ-то? Ужъ будемъ знакомы какъ слѣдуетъ.

Она остановилась на мгновеніе и обернулась ко мнѣ.

— Аленой меня зовутъ... По-здѣшнему — Олеся.

Я вскинулъ ружье на плечи и пошелъ по указанному мнѣ направленію. Поднявшись на небольшой холмикъ, откуда начиналась узкая, едва замѣтная лѣсная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая вѣтромъ, еще виднѣлась на крыльцѣ хаты, выдѣляясь яркимъ пятномъ на ослѣпительно-бѣломъ, ровномъ фонѣ снѣга.

Черезъ часъ послѣ меня пришелъ домой Ярмола. По своей обычной неохотѣ къ праздному разговору, онъ ни слова не спросилъ меня о томъ, какъ и гдѣ я заблудился. Онъ только сказалъ какъ будто бы вскользь:

— Тамъ... я зайца на кухню занесъ... жарить будемъ, или пошлете кому-нибудь?

— А вѣдь ты не знаешь, Ярмола, гдѣ я былъ сегодня? — сказалъ я, заранѣе представляя себѣ удивленіе полѣсовщика.

— Отчего же мнѣ не знать? — грубо проворчалъ Ярмола.— Извѣстно, къ вѣдьмакамъ ходили...

— Какъ же ты узналъ это?

— А почему же мнѣ не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на вашъ слѣдъ... Эхъ, паны-ычъ! — прибавилъ онъ съ укоризненной досадой. — Не слѣдоваетъ вамъ такими дѣлами заниматься... Грѣхъ!..

Загрузить полный текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно.

Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,

въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).