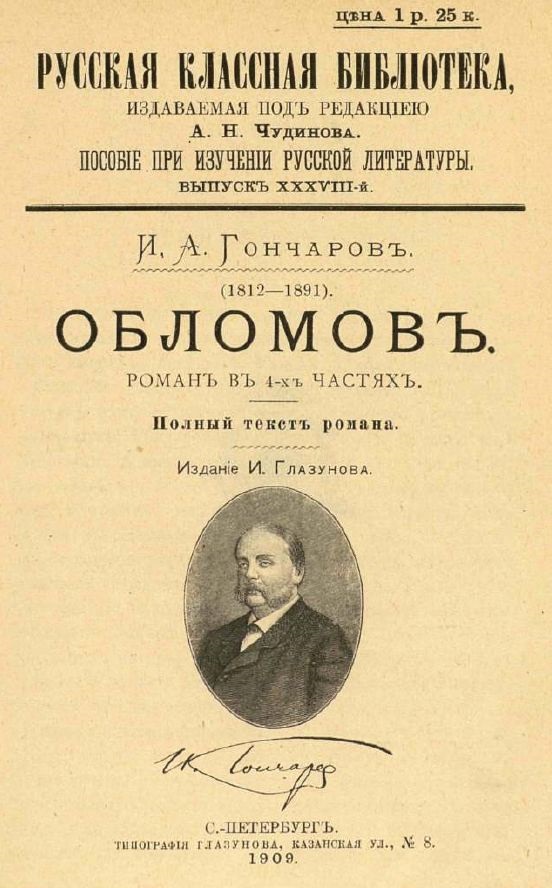

РУССКАЯ КЛАССНАЯ БИБЛIОТЕКА,

ИЗДАВАЕМАЯ ПОДЪ РЕДАКЦIЕЮ

А.Н. Чудинова

ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНIИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ВЫПУСКЪ ХХХVIIІ-й.

И.А. Гончаровъ.

(1812 — 1891).

ОБЛОМОВЪ.

РОМАНЪ ВЪ 4-хъ ЧАСТЯХЪ.

_______

Полный текстъ романа.

_______

Изданіе И. Глазунова

С.-Петербургъ.

ТИПОГРАФIЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ УЛ., № 8

1909.

ОБЛОМОВЪ.

РОМАНЪ ВЪ 4-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

_______

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Въ Гороховой Улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ.

Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ отъ-роду, средняго роста, пріятной наружности, съ темносѣрыми глазами, но съ отсутствіемъ всякой опредѣленной идеи, всякой сосредоточенности въ чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась на полуотворенныя губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсѣмъ пропадала, и тогда во всемъ лицѣ теплился ровный свѣтъ безпечности. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока.

Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души; а душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, руки. И поверхностно-наблюдательный, холодный человѣкъ, взглянувъ мимоходомъ на Обломова, сказалъ бы: «Добрякъ долженъ быть, простота!» Человѣкъ поглубже и посимпатичнѣе, долго вглядываясь въ лицо его, отошелъ бы въ пріятномъ раздумьѣ, съ улыбкой.

Цвѣтъ лица у Ильи Ильича не былъ ни румяный, ни смуглый, ни положительно-блѣдный, а безразличный, или казался такимъ, можетъ-быть, потому, что Обломовъ какъ-то обрюзгъ не по лѣтамъ: отъ недостатка ли движенія, или воздуха, а можетъ-быть, того и другаго. Вообще же тѣло его, судя по матовому, черезчуръ-бѣлому цвѣту шеи, маленькихъ пухлыхъ рукъ, мягкихъ плечъ, казалось слишкомъ изнѣженнымъ для мужчины.

Движенія его, когда онъ былъ даже встревоженъ, сдерживались также мягкостью и нелишенною своего рода граціи лѣнью. Если на лицо набѣгала изъ души туча заботы, взглядъ туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнѣній, печали, испуга; но рѣдко тревога эта застывала въ формѣ опредѣленной идеи, еще рѣже превращалась въ намѣреніе. Вся тревога разрѣшалась вздохомъ и замирала въ апатіи или въ дремотѣ.

Какъ шелъ домашній костюмъ Обломова къ покойнымъ чертамъ лица его и къ изнѣженному тѣлу! На немъ былъ халатъ изъ персидской матеріи, настоящій восточный халатъ, безъ малѣйшаго намека на Европу, безъ кистей, безъ бархата, безъ таліи, весьма помѣстительный, такъ-что и Обломовъ могъ дважды завернуться въ него. Рукава, по неизмѣнной азіатской модѣ, шли отъ пальцевъ къ плечу все шире-и-шире. Хотя халатъ этотъ и утратилъ свою первоначальную свѣжесть и мѣстами замѣнилъ свой первобытный, естественный лоскъ другимъ, благопріобрѣтеннымъ, но все еще сохранялъ яркость восточной краски и прочность ткани.

Халатъ имѣлъ въ глазахъ Обломова тьму неоцѣненныхъ достоинствъ: онъ мягокъ, гибокъ; тѣло не чувствуетъ его на себѣ; онъ, какъ послушный рабъ, покоряется самомалѣйшему движенію тѣла.

Обломовъ всегда ходилъ дома безъ галстуха и безъ жилета, потому-что любилъ просторъ и приволье. Туфли на немъ были длинныя, мягкія и широкія; когда онъ, не глядя, опускалъ ноги съ постели на полъ, то непремѣнно попадалъ въ нихъ съ-разу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, какъ у больнаго, или какъ у человѣка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто усталъ, ни наслажденіемъ, какъ у лѣнтяя: это было нормальнымъ состояніемъ. Когда онъ былъ дома — а онъ былъ почти всегда дома — онъ все лежалъ, и все постоянно въ одной комнатѣ, гдѣ мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетомъ и пріемной. У него было еще три комнаты, но онъ, рѣдко туда заглядывалъ, утромъ развѣ, и то не всякій день, когда человѣкъ мелъ кабинетъ его, чего всякій день не дѣлалось. Въ тѣхъ комнатахъ мебель закрыта была чахлами, сторы спущены.

Комната, гдѣ лежалъ Илья Ильичъ, съ перваго взгляда казалась прекрасно убранною. Тамъ стояло бюро краснаго дерева, два дивана, обитые шелковою матеріею, красивыя ширмы, съ вышитыми, небывалыми въ природѣ птицами и плодами. Были тамъ шелковые занавѣсы, ковры, нѣсколько картинъ, бронза, фарфоръ и множество красивыхъ мелочей.

Но опытный глазъ человѣка съ чистымъ вкусомъ, однимъ бѣглымъ взглядомъ на все, что тутъ было, прочелъ бы только желаніе кое-какъ соблюсти decorum неизбѣжныхъ приличiй, лишь бы отдѣлаться отъ нихъ. Обломовъ хлопоталъ, конечно, только объ этомъ, когда убиралъ свой кабинетъ. Утонченный вкусъ не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграціозными стульями краснаго дерева, шаткими этажерками. Задокъ у одного дивана осѣлся внизъ, наклеенное дерево мѣстами отстало.

Точно тотъ же характеръ носили на себѣ и картины, и вазы, и мелочи.

Самъ хозяинъ, однако, смотрѣлъ на убранство своего кабинета такъ холодно и разсѣянно, какъ-будто спрашивалъ глазами: «кто сюда натащилъ и наставилъ все это?» Отъ такого холоднаго воззрѣнія Обломова на свою собственность, а, можетъ-быть, и еще отъ болѣе холоднаго воззрѣнія на тотъ же предметъ слуги его, Захара, видъ кабинета, если осмотрѣть тамъ все повнимательнѣе, поражалъ господствующею въ немъ запущенностью и небрежностью.

По стѣнамъ, около картинъ, лѣпилась, въ видѣ фестоновъ, паутина, напитанная пылью; зеркала, вмѣсто того, чтобъ отражать предметы, могли бы служить скорѣе скрижалями, для записыванія на нихъ, по пыли, какихъ-нибудь замѣтокъ на память. Ковры были въ пятнахъ. На диванѣ лежало забытое полотенце; на столѣ рѣдкое утро не стояла неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка съ солонкой и съ обглоданной косточкой, да не валялись хлѣбныя крошки.

Еслибъ не эта тарелка, да не прислоненная къ постели только-что выкуренная трубка, или не самъ хозяинъ, лежащiй на ней, то можно было бы подумать, что тутъ никто не живетъ — такъ все запылилось, полиняло и вообще лишено было живыхъ слѣдовъ человѣческаго присутствія. На этажеркахъ, правда, лежали двѣ-три развернутыя книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница съ перьями; но страницы, на которыхъ развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтѣли; видно, что ихъ бросили давно; нумеръ газеты былъ прошлогоднiй, а изъ чернильницы, если обмакнуть въ нее перо, вырвалась бы развѣ только, съ жужжаньемъ, испуганная муха.

Илья Ильичъ проснулся, противъ обыкновенія, очень-рано, часовъ въ восемь. Онъ чѣмъ-то сильно озабоченъ. На лицѣ у него поперемѣнно выступалъ, не то страхъ, не то тоска и досада. Видно было, что его одолѣвала внутренняя борьба, а умъ еще не являлся на помощь.

Дѣло въ томъ, что Обломовъ наканунѣ получилъ изъ деревни, отъ своего старосты, письмо непріятнаго содержанiя. Извѣстно, о какихъ непріятностяхъ можетъ писать староста: неурожай, недоимки, уменьшеніе дохода и т. п. Хотя староста и въ прошломъ, и въ третьемъ году писалъ къ своему барину точно такія же письма, но и это послѣднее письмо подѣйствовало также сильно, какъ всякій непріятный сюрпризъ.

Легко ли? предстояло думать о средствахъ къ принятію какихъ-нибудь мѣръ. Впрочемъ, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своихъ дѣлахъ. Онъ по первому непріятному письму старосты, полученному нѣсколько лѣтъ назадъ, уже сталъ создавать въ умѣ планъ разныхъ перемѣнъ и улучшеній въ порядкѣ управленія своимъ имѣніемъ.

По этому плану предполагалось ввести разныя новыя экономическiя, полицейскія и другія мѣры. Но планъ былъ еще далеко не весь обдуманъ, а непріятныя письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его къ дѣятельности и, слѣдовательно, нарушали покой. Обломовъ сознавалъ необходимость, до окончанія плана, предпринять что-нибудь рѣшительное.

Онъ, какъ только проснулся, тотчасъ же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этимъ дѣломъ какъ слѣдуетъ.

Съ полчаса онъ все лежалъ, мучась этимъ намѣреніемъ, но потомъ разсудилъ, что успѣетъ еще сдѣлать это и послѣ чаю, а чай можно пить, по обыкновенію, въ постели, тѣмъ болѣе, что ни что не мѣшаетъ думать и лежа.

Такъ и сдѣлалъ. Послѣ чаю онъ уже приподнялся съ своего ложа и чуть было не всталъ; поглядывая на туфли, онъ даже началъ спускать къ нимъ одну ногу съ постели, но тотчасъ же опять подобралъ ее.

Пробило половина десятаго, Илья Ильичъ встрепенулся.

— Что жъ это я въ самомъ дѣлѣ? сказалъ онъ вслухъ съ досадой: — надо совѣсть знать: пора за дѣло! Дай только волю себѣ, такъ и...

— Захаръ! закричалъ онъ.

Въ комнатѣ, которая отдѣлялась только небольшимъ корридоромъ отъ кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цѣпной собаки, потомъ стукъ спрыгнувшихъ откуда-то ногъ. Это Захаръ спрыгнулъ съ лежанки, на которой обыкновенно проводилъ время, сидя погруженный въ дремоту.

Въ комнату вошелъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ сюртукѣ, съ прорѣхою подъ мышкой, откуда торчалъ клочекъ рубашки, въ сѣромъ же жилетѣ, съ мѣдными пуговицами, съ голымъ, какъ колѣно, черепомъ и съ необъятно широкими и густыми, русыми съ просѣдью бакенбардами, изъ которыхъ каждой стало бы на три бороды.

Захаръ не старался измѣнить, не только даннаго ему Богомъ образа, но и своего костюма, въ которомъ ходилъ въ деревнѣ. Платье ему шилось по вывезенному имъ изъ деревни образцу. Сѣрый сюртукъ и жилетъ нравились ему и потоку, что въ этой полуформенной одеждѣ онъ видѣлъ слабое воспоминаніе ливреи, которую онъ носилъ нѣкогда, провожая покойныхъ господъ въ церковь или въ гости; а ливрея въ воспоминаніяхъ его была единственною представительницею достоинства дома Обломовыхъ.

Болѣе ничто не напоминало старику барскаго широкаго и покойнаго быта въ глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются гдѣ-нибудь на чердакѣ; преданія о старинномъ бытѣ и важности фамиліи все глохнутъ, или живутъ только въ памяти немногихъ, оставшихся въ деревнѣ же стариковъ. Поэтому для Захара дорогъ былъ серый сюртукъ: въ немъ, да еще въ кое-какихъ признакахъ, сохранившихся въ лицѣ и манерахъ барина, напоминавшихъ его родителей, и въ его капризахъ, на которые, хотя онъ и ворчалъ, и про-себя, и вслухъ, но которые, между-тѣмъ, уважалъ внутренно, какъ проявленіе барской воли, господскаго нрава, видѣлъ онъ слабые намеки на отжившее величіе.

Безъ этихъ капризовъ онъ какъ-то не чувствовалъ надъ собой барина; безъ нихъ ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданій объ этомъ старинномъ домѣ, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой изъ рода въ родъ.

Домъ Обломовыхъ былъ когда-то богатъ и знаменитъ въ своей сторонѣ, но потомъ, Богъ-знаетъ отчего, все бѣднѣлъ, мельчалъ и, наконецъ, незамѣтно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только посѣдѣвшіе слуги дома хранили и передавали другъ другу вѣрную память о минувшемъ, дорожа ею, какъ святынею.

Вотъ отчего Захаръ такъ любилъ свой сѣрый сюртукъ. Можетъ-быть, и бакенбардами своими онъ дорожилъ потому, что видѣлъ въ дѣтствѣ своемъ много старыхъ слугъ съ этимъ стариннымъ, аристократическимъ украшеніемъ.

Илья Ильичъ, погруженный въ задумчивость, долго не замѣчалъ Захара. Захаръ стоялъ передъ нимъ молча. Наконецъ онъ кашлянулъ.

— Что ты? спросилъ Илья Ильичъ.

— Вѣдь вы звали?

— Звалъ? Зачѣмъ же это я звалъ — не помню! отвѣчалъ онъ, потягиваясь. — Поди пока къ себѣ, а я вспомню.

Захаръ ушелъ, а Илья Ильичъ продолжалъ лежать и думать о проклятомъ письмѣ.

Прошло съ четверть часа.

— Ну, полно лежать! сказалъ онъ: — надо же встать... А впрочемъ, дайка я прочту еще разъ со вниманіемъ письмо старосты, а потомъ ужъ и встану. — Захаръ!

Опять тотъ же прыжокъ и ворчанье сильнѣе. Захаръ вошелъ, а Обломовъ опять погрузился въ задумчивость. Захаръ стоялъ минуты двѣ, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконецъ, пошелъ къ дверямъ.

— Куда же ты? вдругъ спросилъ Обломовъ.

— Вы ничего не говорите, такъ что жъ тутъ стоять-то даромъ? захрипѣлъ Захаръ, за неимѣніемъ другаго голоса, который, по словамъ его, онъ потерялъ на охотѣ съ собаками, когда ѣздилъ съ старымъ бариномъ и когда ему дунуло будто сильнымъ вѣтромъ въ горло.

Онъ стоялъ въ полуоборотъ среди комнаты и глядѣлъ стороной на Обломова.

— А у тебя развѣ ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабоченъ — такъ и подожди! Не належался еще тамъ? Сыщи письмо, что я вчера отъ старосты получилъ. Куда ты его дѣлъ?

— Какое письмо? Я никакого письма не видалъ, сказалъ Захаръ.

— Ты же отъ почтальйона принялъ его: грязное такое!

— Куда жъ его положили — почему мнѣ знать? говорилъ Захаръ, похлопывая рукой по бумагамъ и по разнымъ вещамъ, лежавшимъ на столѣ.

— Ты никогда ничего не знаешь. Тамъ въ корзинѣ посмотри! Или не завалилось ли за диванъ? Вотъ спинка-то у дивана до-сихъ-поръ не починена; чтобъ тебѣ призвать столяра да починить? Вѣдь ты же изломалъ. Ни о чемъ не подумаешь!

— Я не ломалъ, отвѣчалъ Захаръ: — она сама изломалась; не вѣкъ же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильичъ не счелъ за нужное доказывать противное.

— Нашелъ, что ли? спросилъ онъ только.

— Вотъ какія-то письма..

— Не тѣ.

— Ну, такъ нѣтъ больше, говорилъ Захаръ.

— Ну, хорошо, поди! съ нетерпѣніемъ сказалъ Илья Ильичъ: — я встану, самъ найду.

Захаръ пошелъ къ себѣ, но только онъ уперся-было руками о лежанку, чтобъ прыгнуть на нее, какъ опять послышался торопливый крикъ: — Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты Господи! ворчалъ Захаръ, отправляясь опять въ кабинетъ: — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорѣе пришла!

— Чего вамъ? сказалъ онъ, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, въ знакъ неблаговолѣнія, до того стороной, что ему приходилось видѣть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, изъ которой, такъ и ждешь, что вылетятъ двѣ-три птицы.

— Носовой платокъ, скорѣй! Самъ бы ты могъ догадаться: не видишь! строго замѣтилъ Илья Ильичъ.

Захаръ не обнаружилъ никакого особеннаго неудовольствія, или удивленія, при этомъ приказаніи и упрекѣ барина, находя, вѣроятно, съ своей стороны, и то, и другое весьма-естественнымъ.

— А кто его знаетъ, гдѣ платокъ? ворчалъ онъ, обходя вокругъ комнату и ощупывая каждый стулъ, хотя и такъ можно было видѣть, что на стульяхъ ничего не лежитъ.

— Все теряете, замѣтилъ онъ, отворяя дверь въ гостиную, чтобъ посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ.

— Куда? Здѣсь ищи! Я съ третьягодня тамъ не былъ. Да скорѣе же! говорилъ Илья Ильичъ.

— Гдѣ платокъ? Нѣту платка; говорилъ Захаръ, разводя руками и озираясь во всѣ углы. — Да вонъ онъ, вдругъ сердито захрипѣлъ онъ: — подъ вами! Вотъ конецъ торчитъ. Сами лежите на немъ, а спрашиваете платка!

И не дожидаясь отвѣта, Захаръ пошелъ-было вонъ. Обломову стало немного неловко отъ собственнаго промаха. Онъ быстро нашелъ другой поводъ сдѣлать Захара виноватымъ.

— Какая у тебя чистота вездѣ: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вонъ, вонъ, погляди-ка въ углахъ-то — ничего не дѣлаешь!

— Ужъ коли я ничего не дѣлаю... заговорилъ Захаръ обиженнымъ голосомъ: — стараюсь, жизни не жалѣю! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Онъ указалъ на середину пола и на столъ, на которомъ Обломовъ обѣдалъ.

— Вонъ, вонъ, говорилъ онъ: — все подметено, прибрано, словно къ свадьбѣ... Чего еще?

— А это что? прервалъ Илья Ильичъ, указывая на стѣны и на потолокъ: — А это? А это? Онъ указалъ и на брошенное со вчерашняго дня полотенце, и на забытую на столѣ тарелку съ ломтемъ хлѣба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, сказалъ Захаръ снисходительно, взявъ тарелку.

— Только это! А пыль по стѣнамъ, а паутина?... говорилъ Обломовъ, указывая на стѣны.

— Это я къ святой-недѣли убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины передъ Рождествомъ: тогда съ Анисьей всѣ шкапы переберемъ. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.

— Я иногда въ театръ хожу, да въ гости: вотъ бы...

— Что за уборка ночью!

Обломовъ съ упрекомъ поглядѣлъ на него, покачалъ головой и вздохнулъ, а Захаръ равнодушно поглядѣлъ въ окно и тоже вздохнулъ. Баринъ, кажется, думалъ: «Ну, братъ, ты еще больше Обломовъ, нежели я самъ», а Захаръ чуть-ли не подумалъ: «Врешь! ты только мастеръ говорить мудреныя да жалкія слова, а до пыли и до паутины тебѣ и дѣла нѣтъ».

— Понимаешь ли ты, сказалъ Илья Ильичъ: — что отъ пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стѣнѣ!

— У меня и блохи есть! равнодушно отозвался Захаръ.

— Развѣ это хорошо? Вѣдь это гадость! замѣтилъ Обломовъ.

Захаръ усмѣхнулся во все лицо, такъ-что усмѣшка охватила даже брови и бакенбарды, которыя отъ этого раздвинулись въ стороны, и по всему лицу до самаго лба расплылось красное пятно.

— Чѣмъ же я виноватъ, что клопы на свѣтѣ есть? сказалъ онъ съ наивнымъ удивленіемъ: — Развѣ я ихъ выдумалъ?

— Это отъ нечистоты, перебилъ Обломовъ. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумалъ.

— У тебя, вотъ, тамъ, мыши бѣгаютъ по ночамъ — я слышу.

— И мышей не я выдумалъ. Этой твари, что мышей, что кошекъ, что клоповъ, вездѣ много.

— Какъ же у другихъ не бываетъ ни моли, ни клоповъ?

На лицѣ Захара выразилась недовѣрчивость или, лучше сказать, покойная увѣренность, что этого не бываетъ.

— У меня всего много, сказалъ онъ упрямо: — за всякимъ клопомъ не усмотришь, въ щелку къ нему не влѣзешь.

А самъ, кажется, думалъ: «Да и что за спанье безъ клопа?»

— Ты мети, выбирай соръ изъ угловъ — и не будетъ ничего, училъ Обломовъ.

— Уберешь, а завтра опять наберется, говорилъ Захаръ.

— Не наберется, перебилъ баринъ: — не должно.

— Наберется — я знаю, твердилъ слуга.

— А наберется, такъ опять вымети.

— Какъ это? Всякій день перебирай всѣ углы? спросилъ Захаръ: — Да что жъ это за жизнь? Лучше Богъ по душу пошли!

— Отчего жъ у другихъ чисто? возразилъ Обломовъ. — Посмотри напротивъ, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна дѣвка...

— А гдѣ нѣмцы сору возьмутъ, вдругъ возразилъ Захаръ. — Вы поглядите-ко, какъ они живутъ! Вся семья цѣлую недѣлю кость гложетъ. Сюртукъ съ плечъ отца переходитъ на сына, а съ сына опять на отца. На женѣ и дочеряхъ платьишки коротенькія: все поджимаютъ подъ себя ноги, какъ гусыни... Гдѣ имъ сору взять? У нихъ нѣтъ этого, вотъ, какъ у насъ, чтобъ въ шкапахъ лежала по годамъ куча стараго изношеннаго платья, или набрался цѣлый уголъ корокъ хлѣба за зиму... У нихъ и корка зря не валяется: надѣлаютъ сухариковъ, да съ пивомъ и выпьютъ!

Захаръ даже сквозь зубы плюнулъ, разсуждая о такомъ скаредномъ житьѣ.

— Нечего разговаривать! возразилъ Илья Ильичъ: — ты лучше убирай.

— Иной разъ и убралъ бы, да вы же сами не даете, сказалъ Захаръ.

— Пошелъ свое! Все, видишь, я мѣшаю.

— Конечно вы; все дома сидите: какъ при васъ станешь убирать? Уйдите на цѣлый день, такъ и уберу.

— Вотъ еще выдумалъ что — уйти! Поди-ка ты лучше къ себѣ.

— Да право! настаивалъ Захаръ. — Вотъ, хоть бы сегодня ушли, мы бы съ Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоемъ-то: надо еще бабъ нанять, перемыть все.

— Э! какія затѣи: — бабъ! Ступай себѣ, говорилъ Илья Ильичъ.

Онъ ужъ былъ не радъ, что вызвалъ Захара на этотъ разговоръ. Онъ все забывалъ, что чуть тронешь этотъ деликатный предметъ, такъ и не оберешься хлопотъ.

Обломову и хотѣлось бы, чтобъ было чисто, да онъ бы желалъ чтобъ это сдѣлалось какъ-нибудь такъ, незамѣтно, само-собой; а Захаръ всегда заводилъ тяжбу, лишь-только начинали требовать отъ него сметанія пыли, мытья половъ и т. п. Онъ въ такомъ случаѣ станетъ доказывать необходимость громадной возни въ домѣ, зная очень хорошо, что одна мысль объ этомъ приводила барина его въ ужасъ.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ погрузился въ размышленія. Чрезъ нѣсколько минутъ пробило еще полчаса.

— Что это? почти съ ужасомъ сказалъ Илья Ильичъ: — Одиннадцать часовъ скоро, а я еще не всталъ, не умылся до сихъ поръ? Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты Боже мой! Ну! послышалось изъ передней, и потомъ извѣстный прыжокъ.

— Умыться готово? спросилъ Обломовъ.

— Готово давно! отвѣчалъ Захаръ! — чего вы не встаете?

— Что жъ ты не скажешь, что готово? Я бы ужъ и всталъ давно. Поди же, я сейчасъ иду вслѣдъ за тобою. Мнѣ надо заниматься, я сяду писать.

Захаръ ушелъ, но чрезъ минуту воротился съ исписанной и замаслянной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вотъ, коли будете писать, такъ ужъ кстати извольте и счеты повѣрить: надо деньги заплатить.

— Какіе счеты? Какія деньги? съ неудовольствіемъ спросилъ Илья Ильичъ.

— Отъ мясника, отъ зеленщика, отъ прачки, отъ хлѣбника: всѣ денегъ просятъ.

— Только о деньгахъ и забота! ворчалъ Илья Ильичъ. — А ты, что понемногу не подаешь счеты, а всѣ вдругъ?

— Вы же вѣдь все прогоняли меня: завтра, да завтра...

— Ну, такъ и теперь развѣ нельзя до завтра?

— Нѣтъ! Ужъ очень пристаютъ: больше не даютъ въ долгъ. Ныньче первое число.

— Ахъ! съ тоской сказалъ Обломовъ: — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на столъ. Я сейчасъ встану, умоюсь и посмотрю, сказалъ Илья Ильичъ. — Такъ умыться-то готово?

— Готово! сказалъ Захаръ.

— Ну, теперь...

Онъ началъ-было, кряхтя, приподниматься на постели, чтобъ встать.

— Я забылъ вамъ сказать, началъ Захаръ: — давича, какъ вы еще почивали, управляющій дворника прислалъ: говоритъ, что непремѣнно надо съѣхать... квартира нужна.

— Ну, что жъ такое? Если нужна, такъ, разумѣется, съѣдемъ. Что ты пристаешь ко мнѣ? Ужъ ты третій разъ говоришь мнѣ объ этомъ.

— Ко мнѣ пристаютъ тоже.

— Скажи, что съѣдемъ.

— Они говорятъ: вы ужъ съ мѣсяцъ, говорятъ, обѣщали, а все не съѣзжаете; мы, говорятъ, полиціи дадимъ знать.

— Пусть даютъ знать! сказалъ рѣшительно Обломовъ. — Мы и сами переѣдемъ, какъ потеплѣе будетъ, недѣли черезъ три.

— Куда недѣли черезъ три! Управляющiй говоритъ, что черезъ двѣ недѣли рабочіе придутъ: ломать все будутъ... «Съѣзжайте, говоритъ, завтра или послѣ завтра...»

— Э-э-э! слишкомъ проворно! Видишь, еще что! Не сейчасъ ли прикажете? А ты мнѣ не смѣй и напоминать о квартирѣ. Я ужъ тебѣ запретилъ разъ; а ты опять. Смотри!

— Что жъ мнѣ дѣлать-то? отозвался Захаръ.

— Что жъ дѣлать? — вотъ онъ чѣмъ отдѣлывается отъ меня! отвѣчалъ Илья Ильичъ. — Онъ меня спрашиваетъ! Мнѣ что за дѣло? Ты не безпокой меня, а тамъ, какъ хочешь, такъ и распорядись, только чтобъ не переѣзжать. Не можетъ постараться для барина!

— Да какъ же, батюшка, Илья Ильичъ, я распоряжусь? началъ мягкимъ сипѣньемъ Захаръ: — Домъ-то не мой: какъ же изъ чужаго дома не переѣзжать, коли гонятъ? Кабы мой домъ, былъ, такъ я бы съ великимъ моимъ удовольствіемъ...

— Нельзя ли ихъ уговорить какъ нибудь. «Мы, дескать, живемъ давно, платимъ исправно».

— Говорилъ, сказалъ Захаръ.

— Ну, что жъ они?

— Что! Наладили свое: «переѣзжайте, говорятъ, намъ нужно квартиру передѣлывать». Хотятъ изъ докторской и изъ этой одну большую квартиру сдѣлать, къ свадьбѣ хозяйскаго сына.

— Ахъ, ты Боже мой! съ досадой сказалъ Обломовъ: — Вѣдь есть же этакіе ослы, что женятся!

Онъ повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, къ хозяину, сказалъ Захаръ: — такъ, можетъ-быть, онъ бы васъ не тронулъ, а велѣлъ бы сначала вонъ ту квартиру ломать. — Захаръ при этомъ показалъ рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, какъ встану, напишу... Ты ступай къ себѣ, а я подумаю. Ничего ты не умѣешь сдѣлать, добавилъ, онъ: — мнѣ и объ этой дряни надо самому хлопотать.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ сталъ думать.

Но онъ былъ въ затрудненіи, о чемъ думать: о письмѣ ли старосты, о переѣздѣ ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Онъ терялся въ приливѣ житейскихъ заботъ и все лежалъ, ворочаясь съ боку на бокъ. По-временамъ только слышались отрывистая восклицанія: — Ахъ, Боже мой! Трогаетъ жизнь, вездѣ достаетъ.

Неизвѣстно, долго ли бы еще пробылъ онъ въ этой нерѣшительности, но въ передней раздался звонокъ.

— Ужъ кто-то и пришелъ! сказалъ Обломовъ, кутаясь въ халатъ: — А я еще не вставалъ — срамъ да и только! Кто бы это такъ рано?

И онъ, лежа, съ любопытствомъ глядѣлъ на двери.

Загрузить полный текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно.

Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,

въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).